マーケティング検定2級を受験し無事合格したので、私が実践してきた勉強法を共有します。

私はiPadを使って電子版テキストやノートを活用していますが、先に実際の試験の出題形式や試験の感想も共有しますので、

紙のテキストで勉強中の方にも参考になれば幸いです。

私自身はせいぜいSWOTだとかPEST分析だとか、雰囲気でマーケティング用語を知っているくらいで、

体系的なマーケティング知識はほとんどないような状態です。

そんな私は30〜35時間程度で受験をし、なんとか75%で合格をしました。

試験対策としては、テキスト2周分+テキストの例題を見直し、気になった箇所を重点的に復習という流れで進めました。

想定より短い時間で合格できましたが、試験中は思った以上に問題が難しく、正直かなりヒヤヒヤしていました。

それでも効率よく勉強が進められたポイントとしては、Kindle版のテキストで進められたところにあると思います。

参考にさせていただいたYouTubeチャンネルもありました。

私はiPadを使って、Kindle・Goodnotes6・YouTubeのアプリを必要に応じて切り替えながら勉強をしました。

これから勉強を始める人でもし電子版テキストに抵抗がなければ、Kindle版でテキストを購入することをおすすめします。

このあたりの解説は後半に回し、まずは実際に試験をしてみて感じたところを共有します。

【1.試験内容】受験してみてわかったこと

問題が難しい

実際に試験を受けて厄介に感じたのは、問題の選択肢の長さと説明の細かさです。

テキストの正誤問題は基本4択ですが、試験では大半が5択問題だったと記憶しています。

さらに、文中の説明が詳細すぎる故に、「こんなことまで書いてあったっけ…?」と不安になる箇所が多くありました。

難しいとて、基本を押さえていれば消去法で無視できる選択肢であれば良いのですが、なかなか絞り込む自信がない問題が多くありました。

あとは以下のような点にも注意です。

・太字も下線もないからって油断できない

記憶に残っているところだと、6章から状況要因の要素5つが正誤問題としてでてきました。

太字や下線もなければ、各要素ごとに小見出しがあって説明されていることもない部分でした。

この辺は出てしまったら仕方ないと割り切っても良いのかもしれませんが…

・年代の問題をひっかけてくるパターン

名前が似ている法律を使ってひっかけてきました。実際は30年程度ずれがあり違和感を覚えるレベルだったので何とか回答できましたが、

ストレートに法律の施行年とか聞かれるとビビります…

15章のコンシューマリズムの流れはしっかりおさえておいた方が良いです。(誰が何を唱えたか、その要素は?)

出題形式

出題形式は3パターンです。正誤問題は基本5択、その他には穴埋め・語群選択問題があります。

1. 正誤問題(誤っているもの/正しいものを1つ)

2. 穴埋め問題

3. 語群選択問題

語群選択は、文章中の空欄(1)〜(4)について、最適な単語をそれぞれA〜Cのグループから探していく問題です。

一部曖昧なところがあっても消去法で済む場合もあると思います。

例文:「サービスは在庫しておくことができないという特徴…この性質を(1)という。また、〜(2)…〜」

〈語群〉

A:消滅性、機能的価値、…

B:不可分性、…

C:感性的価値、無形性、…

〈回答選択肢〉

①1 :A、 2: B、 3: B、 4 C

②1 :B、 2: A、 3: C、 4 C

③…

試験の時間配分

試験はCBT形式、時間90分、合格ラインは28/40問

1周回答しきるのに約50分程度かかった気がします。

1周して「後で見直す」チェックフラグをつけた数は15問ほどで、

全部外していたらこの時点で不合格なのでヒヤヒヤしながら残り時間全力で見直しました。

ただ、見直しにたっぷり時間を使ったとはいえ、90分という試験時間は焦るほどの時間ではないと思いました。

中途半端に読み飛ばさずに、1周目からどっしり構えて問題文に集中することをおすすめします。

出題範囲について

最後に出題範囲について話をします。

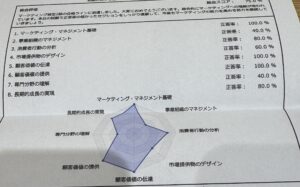

テキストは上下巻あわせて16章からなり、評価セクションは8つに分かれています。(だいたい2章に1つのセクション)

試験終了後に結果レポートが渡されるので、もし1回目の試験で不合格になった場合は次回に向けた対策の参考にしてみると良いと思います。

私は事業組織のマネジメント(3〜5章)と専門分野の理解(13〜14章)でかなり落としてしまいました…

実際のところは分かりませんが、問題数と私の得点割合的には、各セグメントから5問ずつ出て計40問になっているような気がします。

その前提だと、12章以降はテキストの分量もあまり多くないので、ここを丁寧にやっておさえられれば効率よく点数を稼げるのかもしれません。

【2.試験対策】Kindle版のおすすめポイント

Kindleで進めることの一般的なメリットとして、

①隙間時間で勉強できるようになる

②ノートが作りやすい/見やすい

ということが挙げられますが、マーケティング検定は特にその恩恵を受けやすいと実感しています。

①すきま時間で勉強ができるようになる

この試験は良くも悪くも公式テキスト上下巻のみで試験対策が完結します。

2024年時点では公式が推奨する参考書籍を除き、教材の選択肢や試験対策として目を通しておくべき公的資料がないからです。

(参考:公式テキスト上巻)

また計算問題などはほとんどなし。

あるとしてもせいぜい7章のコストプラス法・損益分岐点の分野くらいですし、

計算練習自体不要でテキストの例題が理解できれば十分だと思います。電卓の持ち込み自体許可されていないことがその証拠かと思います。

少なくとも私が試験を受けた時には計算が必要な問題は一切出題されませんでした。

先述した出題傾向からみても、マーケティング検定の対策で重要なのは集中して読書をすることだと言えます。

ビジュアルで目に焼き付けて何となく覚えるのでは正誤問題でつまずくので、合格のためにはしっかり文章を読み込む必要があります。

そのため学習を進めるのにしっかり机に向かう必要はなく、通勤・通学の隙間に少しずつ読み進めれば十分学習が進められることから、すきま時間の積み重ねでも十分な対策になります。

ただ、実物のテキストを見たら分かりますがマーケティング検定のテキストほどすきま時間に適さないものはありません。

1冊5000円以上するテキストを2冊も読まされるわけですが、これが無駄に分厚くて大判なのです。

こんなのだと勉強するハードルが高くなってしまい場所・時間をしっかり決めないと進めづらくなってしまいます。

Kindle版にしていつでもどこでも読め進められるような状態にした方が良いと思います。

②ノートがつくりやすい

詳細手順は割愛しますが、Kindleから見開きをスクショしていって章ごとにノートを分けておくと便利です。

他の章との行き来が楽になるため、下巻を進めている時に上巻を見直したくなってもストレスなく切り替えられます。

また見返したいところのメモをして、それをもとに検索できるのも便利です。

また1周目は「自分がいまどこの何の説明を読んでいるのか?」がわからなくなってしまうことがありました。

分量の多い6章・8章などは図表部分※などをスクショで切り取ってノートに並べることで、

構造の整理や比較をするのに役立ったと思います。

(※具体的にはCDPモデル(6-10〜6-16)や製品ライフサイクル(図表8-8〜8-11)など)

また、YouTubeチャンネル

「ビジネスマンの学び舎 マーケティング検定2級講座動画」にも大変お世話になりました。

各章10分程度でポイントを解説してくれています。

説明の途中に「ここは良く出る」と言われた点のスクショや該当テキストページにチェックマークをつけ、

Goodnotesの検索機能で振り返りやすくしていました。

実際によく出ると言われた内容で得点を稼げた部分もいくつかあり、非常にためになったので、ぜひ一度見て見てください。

以上、少しでも試験対策の参考になれば幸いです。